我院陳剛教授團隊在外泌體免疫檢查點研究領(lǐng)域取得系列進展

外泌體是細胞主動向胞外分泌的納米級膜性囊泡,可攜帶包括蛋白質(zhì)、核酸、脂質(zhì)在內(nèi)的多種生物活性分子,是胞間通訊的重要介質(zhì)。2018年,我院陳剛教授以第一作者在Nature《自然》雜志發(fā)表里程碑式研究,首次揭示腫瘤細胞通過分泌攜帶免疫檢查點分子PD-L1的外泌體,耗竭全身T細胞抗腫瘤功能,誘發(fā)免疫治療耐受。近一年以來,陳剛教授團隊在Nature子刊Nature Communications《自然-通訊》、Cell子刊Cell Reports《細胞報告》、Molecular Therapy《分子治療》等期刊雜志連續(xù)發(fā)表系列研究,系統(tǒng)闡釋了外泌體通過攜帶PD-L1、PD-1等免疫檢查點分子發(fā)揮免疫抑制作用的多維調(diào)控網(wǎng)絡(luò),為破解腫瘤免疫治療瓶頸提供重要理論支持。

一、外泌體PD-L1的免疫抑制新模式:從適應(yīng)性免疫到固有性免疫

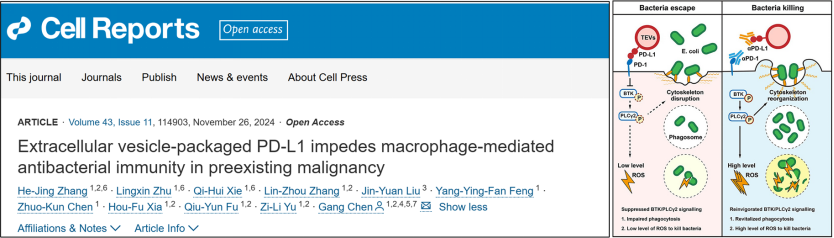

為什么惡性腫瘤患者更容易發(fā)生感染?過去常規(guī)認為這單純是患者"體質(zhì)變差"導(dǎo)致的,但深層機制尚不明確。陳剛教授團隊在發(fā)表于Cell Reports的研究中,發(fā)現(xiàn)腫瘤細胞分泌的外泌體PD-L1可通過PD-1受體下調(diào)肝臟巨噬細胞BTK/PLCγ2信號通路,抑制細胞骨架重組和活性氧爆發(fā),導(dǎo)致機體細菌清除能力下降,增加腫瘤患者術(shù)后感染風(fēng)險。該發(fā)現(xiàn)首次將腫瘤免疫逃逸與繼發(fā)感染相關(guān)聯(lián),通過探索外泌體PD-L1在腫瘤遠程誘導(dǎo)巨噬細胞細菌清除缺陷中的作用,為認識和干預(yù)腫瘤繼發(fā)感染提供新視角。

圖1. 腫瘤來源外泌體PD-L1抑制巨噬細胞抗菌免疫的作用機制

圖1. 腫瘤來源外泌體PD-L1抑制巨噬細胞抗菌免疫的作用機制

與此同時,PD-L1在腫瘤細胞中的內(nèi)源性作用尚未明晰。陳剛教授團隊聯(lián)合北京大學(xué)楊宏宇教授團隊通過全基因組CRISPR合成致死篩選,突破性發(fā)現(xiàn)PD-L1可入核增強SOD2轉(zhuǎn)錄,通過清除活性氧抵抗鐵死亡。該研究通過高通量篩選闡釋了PD-L1的內(nèi)源性作用,并提出阻斷腫瘤細胞PD-L1入核增強免疫治療的新思路,相關(guān)研究成果發(fā)表于Cell Reports。

圖2. PD-L1抑制腫瘤細胞鐵死亡的作用機制

二、外泌體免疫抑制新環(huán)路:從PD-1到PD-L1

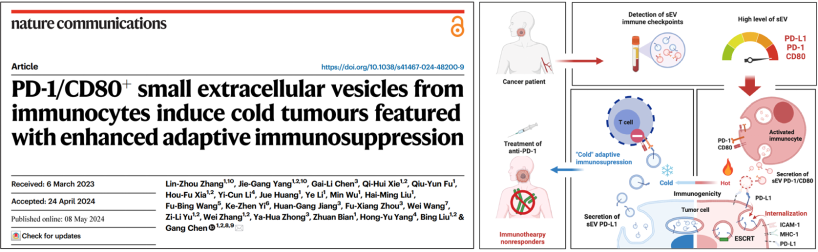

除PD-L1以外,外泌體也可攜帶包括PD-1、CD80和CTLA-4在內(nèi)的其他免疫檢查點分子。然而,與PD-L1相比,外泌體攜帶的其它免疫檢查點分子對腫瘤免疫及免疫治療的作用尚無定論。陳剛教授團隊系統(tǒng)解析了一系列免疫檢查點分子在循環(huán)外泌體上的表達情況及其細胞來源,并首次發(fā)現(xiàn)T細胞來源外泌體可表達高水平的PD-1,可作用于腫瘤細胞表面PD-L1觸發(fā)內(nèi)吞作用,同時激活ESCRT復(fù)合體關(guān)鍵組分HRS,將膜PD-L1以外泌體形式分泌至胞外,進而發(fā)揮全身免疫抑制作用以誘導(dǎo)免疫治療耐受。該研究首次揭示了外泌體PD-1/PD-L1介導(dǎo)的腫瘤-免疫反饋性調(diào)節(jié)環(huán)路,為免疫治療療效預(yù)測提供新型生物標志物,并為聯(lián)合治療策略提供新方向,相關(guān)成果發(fā)表于Nature Communications。

圖3. T細胞來源外泌體PD-1介導(dǎo)腫瘤免疫治療耐受的作用機制

三、增敏免疫治療新策略:外泌體PD-L1小分子抑制劑的高通量篩選與轉(zhuǎn)化

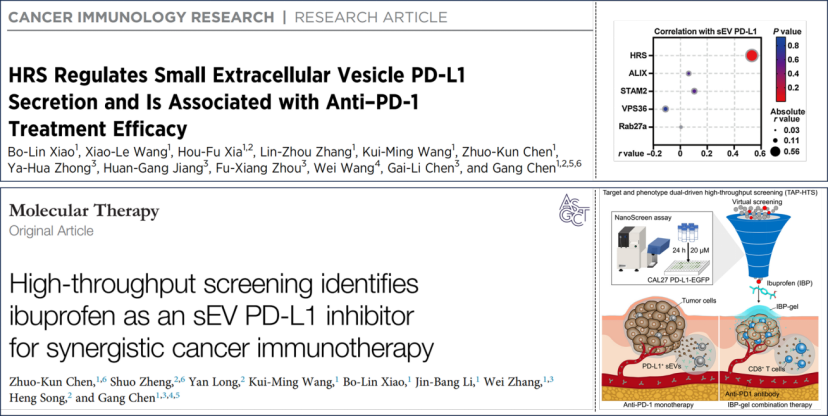

陳剛教授團隊基于前期對外泌體PD-L1介導(dǎo)免疫治療耐受的作用研究,提出抑制外泌體PD-L1分泌或可增敏免疫治療。為此,該團隊利用腫瘤組織芯片和配對血液樣本的檢測,證實HRS是調(diào)控腫瘤細胞外泌體PD-L1分泌的關(guān)鍵分子,并通過高通量小分子藥物庫結(jié)合虛擬篩選與納米檢測技術(shù),意外發(fā)現(xiàn)布洛芬能夠有效靶向HRS抑制腫瘤外泌體PD-L1分泌并增敏免疫治療。這一系列研究為探究外泌體分泌的精細機制及篩選靶向抑制藥物提供新的高通量研究范式,并為增敏免疫治療提供了新策略,相關(guān)研究進展相繼發(fā)表于Cancer Immunology Research和Molecular Therapy。

圖4. 高通量藥物篩選靶向抑制外泌體PD-L1增敏免疫治療

陳剛,武漢大學(xué)口腔醫(yī)院副院長、教授、主任醫(yī)師、博士研究生導(dǎo)師,兼任口頜系統(tǒng)重建與再生全國重點實驗室/武漢大學(xué)泰康生命醫(yī)學(xué)中心PI、湖北省細胞外囊泡學(xué)會理事長、中華口腔醫(yī)學(xué)會口腔醫(yī)學(xué)教育專委會副主任委員、中華口腔醫(yī)學(xué)會口腔頜面-頭頸腫瘤專委會委員。國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金和湖北省杰出青年基金獲得者,主要研究方向為細胞外囊泡與腫瘤免疫。以第一或通訊作者(含共同)發(fā)表SCI論文60余篇,包括Nature、Nat Immunol、Nat Commun、Cell Rep Med、Cell Rep、Mol Ther、J Am Chem Soc、Angew Chem Int Ed等國際權(quán)威期刊。牽頭完成口腔鱗癌新輔助免疫治療隨機對照雙臂II期臨床試驗,目前正在牽頭開展多中心III期隨機對照臨床試驗。已申請國家發(fā)明專利20項(獲授權(quán)10項),完成1項技術(shù)成果轉(zhuǎn)化,自主創(chuàng)新研發(fā)了全自動大規(guī)模外泌體分離設(shè)備,并獲得2023年度湖北省技術(shù)發(fā)明獎二等獎。

論文鏈接

3.https://www.nature.com/articles/s41467-024-48200-9

作者:口腔頜面—頭頸腫瘤外科 傅秋云

供圖: 傅秋云

編輯:李賢